12月29日上午8点半,徐州市睢宁县邱集镇王林社区卫生服务中心的大院内,来了一批穿着白大褂的年轻人,在零下五度的严寒中,他们在有条不紊地搭建着蓬台,端椅子的,拿水壶的,系绳子的,21位南京中医药大学红十字青年志愿者们各司其职,在刺骨的寒风中忙得不亦乐乎。由江苏省红十字会、南京中医药大学、江苏省《风流一代》杂志社联合发起的“农民健康百村工程”第二站——走进睢宁,就在大家热火朝天的干劲中拉开了帷幕。这次的专家团请来了南京中医药大学的顾一煌、张海洲、钱士明、王兴华、任现志五位教授,江苏省红十字会单加海秘书长、南京中医药大学团委郑晓红书记等领导也参加了这次活动。

义诊篇

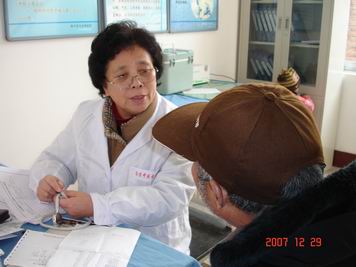

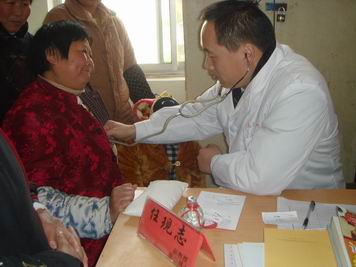

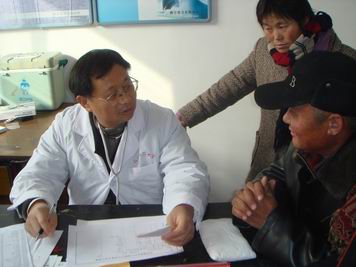

王林社区附近的乡亲们一大早就赶过来排队了,上午9点,义诊准时开始,志愿者为他们发放号码牌,讲解防治冻疮和冬季强身健体的科学知识,还在现场为他们义务量血压、做推拿和针灸。飕飕的凉风时不时地往人群里钻,但志愿者和专家始终面带微笑。

董怀民大伯今年51岁,患糖尿病已经6、7年了,他平时舍不得去医院看病,更别提去专家门诊了。刚从王兴华教授门诊处量过血糖,他兴奋地告诉记者:“我是第一个拿到号码牌的,昨天看电视,知道今天上午有南京大医院里的专家过来给我们免费看病,今天赶紧就带着老伴一起来瞧瞧。”董大伯平时总是自己去附近药店买点胰岛素,然后自己拿个针管打进去就了事,可现在他不这么想了,“王教授告诉我那样做有危险,我下次就到村里的卫生院去打针。”高楼村的刘月英今年47岁,刚过春节,她就在医院动了一个大手术,切除了一个肾,任现志教授建议她平时少做重劳力的活动,经常注意休息;家住魏桥村的七旬老人杨书化患食道癌已经七年了,趁这次专家义诊,钱教授为他详细介绍了这种病平时的治疗方法。80岁高龄的朱端坚老人感染风寒将近8年了,顾一煌教授细心地捏着他疼痛的手背,耐心地听着老人的叙述,并叮嘱他平时尽量不要受凉。人群络绎不绝,一直到中午12点,还有很多村民闻讯而来,正在志愿者们准备收工时,一位60岁左右的大伯匆匆赶来,直接奔向导医台,“对不起医生,俺来晚了,俺家跟这儿离得远,所以俺骑了四小时车过来的。”大伯质朴和期盼的眼神打动了大家,于是,一条“绿色通道”为他开通了,他很快就被带到专家处接受检查,原来这位大伯患心血管病已经很长时间了,一直都得不到好的治疗,钱教授根据他的病情,使用中医特长“望、闻、问、切”,为他真正开出了一个良方。大伯感慨地说:“大医院的专家不但医术高,而且态度还特别好,真是为俺们这样生病的人干了件大好事啊。”

走访篇

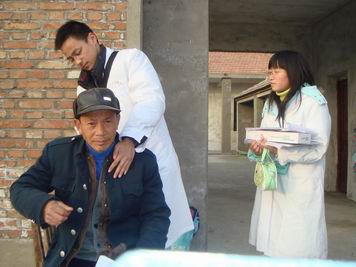

下午2点,我和红十字青年志愿者们一行5人走进了梁集村一条弯曲的小路。天很冷,地上的泥土冻得硬邦邦的,大家踩着泥路,在乡亲们好奇的眼神里,开始了农村免费医疗服务之行的第一站。一位大爷站在门口,远远地看着,“砰”地一声就把门关上了,我们很纳闷,决定前去一探究竟。听到“咚咚咚”的敲门声,大爷才把门开出一道缝,探出个头,眉头紧皱,不耐烦看着我们几个:“我不买什么药,快走吧。”志愿者们耐心地向大爷介绍中医的好处,告诉他这是大学生下乡义务服务,一番解释后,大爷还是将信将疑:“那就先进屋来吧。”

推门而进,迎面是几间用砖头垒起的平房,大爷裹着一个破旧的黑棉袄,带着个脱线的绒帽,屋子里光线有点暗,他搬来几个板凳到院子里,开始跟我们道出原委:“我老觉得胸闷气短,一天最多只吃三两米饭,其他啥也吃不下了。不久前有几个自称第三人民医院医生的人来过,也说来义务服务的,结果我买了好多药,钱是花了,可那些药到现在一点效果都没有,上当啦,唉!”从此后,一看到穿白大褂的,大爷就气不打一处来。

检查过大爷的情况后,我们决定给他针灸,可大爷怕疼,看到一根根细针,他刚平静下来的心情又激动起来:“这东西管用吗?万一扎错了怎么办?我以前可从来没有看过中医啊。”任我们怎么劝说,大爷态度就是很强硬:“我不扎那个针,那么细的针扎下去我真的怕。”“怎么办呢?不能第一炮就打不响啊!”南京中医药大学针灸推拿专业的王金金同学一边半开着玩笑,一边伸出左手,正准备右手拿针朝左手穴位扎下去,被大爷拦了下来:“看你们好像的确会针灸,那就试试吧,可要扎得轻点啊。”20分钟过去了,大爷终于转忧为喜,他拉着志愿者的胳膊,欣喜地说:“大学生真是好人,免费为我治疗,你们一定要在我家吃晚饭,我让老伴去买菜。”看到大爷的态度有了180度转变,我们很欣慰,这次的针灸,不仅仅缓解大爷的病情,更重要的是,大爷从心底开始信任我们,开始信任中医,对于这群中医药大学的准医生而言,这样的信任胜于一切。我们留下了“农民健康百村工程医桥热线”的名片,叮嘱老人第二天去王林卫生院专家义诊处详细咨询,教了他一些饮食调理的简单方法,起身准备去另一家村民家中。此时,大爷说啥也不让我们走,一只饱经风霜的手从兜里颤颤悠悠地掏出一块有点发黄的白手绢,他从一叠一块钱、几毛钱的纸币中翻出几张,塞到我们手里,“留你们吃晚饭你们肯定不答应,那这钱你们一定要收下,看你们那么辛苦,我开始时还对你们很凶。”透过大爷有点浑浊的双眼,志愿者们再次懂得什么叫“医者父母心”,我们为大爷的憨厚感动,同时也为自己不能为他进一步作诊断而无奈。这时候,大爷家院子里的村民开始多了起来,大家把我们几个围住,“大姐,我老是脖子疼,能有法治不?”“小伙子,我血压偏高,你来给我量下,管不?”“我肠胃也不舒服,也帮我针灸下吧。”……乡亲们你一言我一语地说开了。

忙活了好一阵,我们告别了梁集镇的村民,开始了下一站——袁西村之行。在当地村委会的引导下,我们来到袁西村余庄组76号王振军家,王振军的妻子七年前就不在人世了,靠着四亩多地的收入和平时外出打零工、收破烂,他艰难地拉扯着一儿一女,只有46岁的他看起来更像一个小老头。看到我们,王振军显得有些尴尬,“不好意思,家里太乱,没法让你们进屋坐了。”站在门口,看着桌上摆放的三只未刷的碗筷和一盆咸菜,看着旁边一个衣橱残缺地躺在地上,我们已经能体会到王大伯这些日子的艰辛。村委会工作人员向我们介绍,这几年,王林卫生院红十字卫生服务站时常给他一些救助,让他定期去领米、面、油等食物,有时还给两个孩子发放一些捐赠的衣物。当问到他平时去不去医院检查身体时,他显得很惊讶:“没病干嘛要去医院啊?就算平时有点小毛病,我也尽量不去,温饱都不行,哪有那个闲钱去医院瞧病呐!”这时,一边看热闹的村民凑了过来:“王振军去医院瞧病连医生都头疼,他每次去都只带5块钱,医生瞧完病,开了处方,他把钱往医生桌子上一放,‘仅这5块钱给开药,多了不付钱’村里人管这叫王振军特色。”周围群众都笑起来,王振军紧张地看着我们,好像一个犯错误的学生。

接下来,量血压、做推拿、询问饮食情况,几个人分工合作,我们尽己所能,为他的健康忙乎起来。在和他闲谈的过程中,我们告诉他颈椎病、关节炎、肩周炎都是农村的常见病,主要是由受寒、受累引起的,并教会他一些简单的防治方法。他很紧张,生怕自己学不会,努力地听着我们的每句话,遇到听不懂的再请我们重新解释。大半个小时过去了,大家都觉得有点累,王大伯歉意地向我们笑着,周围的村民都说难得,因为他平时都板着脸,或许是生活把过重的责任推到了他身上,他有些抗不住,他的笑容给我们每个人带来了暖意,我们相信,将近一个小时的服务给他带来了很多的快乐。

总结篇

活动即将进入尾声,与“农民健康百村工程”第一站走进泗阳一样,此次活动共安排了三天的行程。在2008年的曙光即将到来之际,志愿者们利用自己的专业特长,发挥中医药“简、便、验、廉”的优势,为睢宁县王林镇的农民健康尽自己的一份绵薄之力。不论是在义诊现场,还是在走访农户的过程中,我们都会被淳朴的大爷、大妈感动,感动之余,我们在思考。

经济相对薄弱的苏北地区,急需大量的有专业知识的医护工作人员来为群众健康保驾护航。正如南京中医药大学第二临床医学院副院长顾一煌教授所说,授人于鱼不如授人于渔,很多村民没有检查身体的意识,他们总觉得自己身强力壮,吃点苦不算什么,于是,本来只能扛100斤的米袋,他们硬撑了150斤,本来一天最多工作10个小时,他们硬是熬到12个小时,在无形中,身体一天天地垮下来,等自己觉得疼痛往往为时已晚。如何让村民尽快提高健康意识是当务之急。我国推行的新农村合作医疗政策为农民减轻了很大的医疗负担,使得一部分本来看不起病的人能够得到正规医院的治疗,作为对政策的补充和进一步解释,省红十字会和南京中医药大学的志愿者们来到了农民中间,向他们宣传健康知识,但每个志愿者都明白,要改变这些根深蒂固的观念,仅仅靠这几天的行动是远远不够的。因此,本次睢宁之行还增加了农村医护人员培训和农民药用植物栽培推广等项目,为增强农民的健康意识和改善农村的经济条件作了一点努力。

此外,这次活动还向当地红十字会捐赠了价值1.5万元的500件过冬毛衣,省红十字会单加海秘书长告诉记者,新的一年,他希望更多农民的孩子能感受到红十字会的关爱,希望他们冬天不再寒冷。